Ogni segno astrologico ha il suo modo di affrontare il trascorrere degli anni. Per le nate dell’Aquario, per esempio, invecchiare è un dramma, mentre una donna della Vergine potrebbe scoprire, dopo gli anta, desideri e sentimenti che non sapeva di possedere!

E anche se a livello esoterico, non ha senso parlare di giovinezza e di vecchiaia (ogni cosa in natura ha un suo ciclo, e non è affatto detto che uno sia migliore di un altro), è vero che è segno di grande saggezza vivere ogni stagione della vita apprezzando i doni che porta.

Non dimenticare che puoi scegliere il rossetto adatto a te seguendo le indicazioni del tuo segno zodiacale

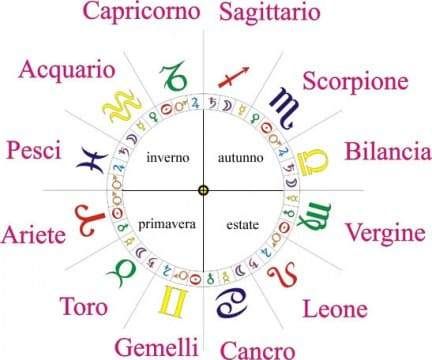

Età zodiacale donne dei 12 segni astrologici

Cerchiamo allora di vedere quali possono essere, segno per segno, questi doni e l‘età zodiacale donne in base ai 12 segni astrologici. Tenendo presente che possiamo essere bellissime, fiere e soddisfatte della nostra femminilità non soltanto da ragazze, ma anche quando qualche ruga sottile ci segna il volto.

Ariete

Simbolo della primavera, la donna Ariete vive effettivamente un’eterna giovinezza. Da quando le prime rughe compaiono sul viso, fino all’estrema maturità, conserva sempre uno spirito da ragazzina, espresso sopratutto dai suoi occhi. L’età zodiacale: la prima è l’Ariete se ne infischia dell’età, che non le impedisce cerco i buttarsi in nuove avventure, di entusiasmarsi per ciò che la vita ha da offrire.

Toro

La donna Toro ha tutta la saggezza della natura: vive ogni ciclo e ogni stagione della vita prendendo sempre il meglio che può offrire. Semmai, lavora sodo in gioventù per potersi garantire un’età matura serena e agiata, senza pensieri. La sensualità la salva dall’intristirsi, perché rimane forte e viva a ogni età. L’età zodiacale: La Toro si gode la vita e non si sente l’età, non importa quanti siano gli anni che la sua carta d’identità registra.

Gemelli

Simbolo dell’adolescenza, la donna Gemelli non sa cosa voglia dire invecchiare. L’età zodiacale: Come Peter Pan, in virtù di una vera e propria magia zodiacale resta sempre una fanciulla. Difficile vederla segnata da rughe ed espressioni del tempo, o notare un appesantimento de suo fisico. E di solito le dai almeno dieci anni meno di quelli che ha.

Cancro

La donna Cancro vive una maturità felicissima. Il suo fascino, la sua femminilità così piena, con l’età diventano irresistibili. Anche a livello interiore la Cancro si sente sempre più rilassata e gioiosa. E come se tornasse un pò bambina. Ormai lontana dalle burrasche della vita adulta, si gode una maturità allegra e spensierata: fa quello che vuole, gioca, ride, si innamora. In una parola rinasce.

Leone

La donna Leone è un pò troppo ossessionata dal desiderio di piacere a tutti. Vorrebbe sedurre in ogni istante ed è convinta che invecchiando dovrà ritirarsi dalla scena. Per questo vive il passare degli anni con un pò d’angoscia. Dovrebbe invece puntare sul suo fascino interiore, che acquista sempre più spessore e fa risaltare anche il suo fisico solare. Se ci riesce, sarà una splendida, seducente signora matura.

Vergine

A molte donne Vergine capita qualcosa di strano: quando invecchiano, esplode in loro il desiderio di recuperare il tempo perduto, sprecato magari per qualche paura del futuro, in qualche restrizione di troppo. L’età zodiacale: Ecco allora che le emozioni vogliono esprimersi, e la donna Vergine si ritrova a vivere situazioni, sopratutto sentimentali, che non si sarebbe mai concessa prima. Una maturità scatenata.

Bilancia

La donna Bilancia è così elegante, raffinata, una vera signora, che l’età non può che donarle. Peccato per quella ossessione delle rughe, per l’uso maniacale di creme e lozioni: la Bilancia ha un senso estetico sviluppatissimo, e vede ogni cedimento della pelle come uno sgarbo alla bellezza. Ma con il suo perfetto equilibrio saprà pian piano accettarlo.

Scorpione

Con l’energia straordinaria che ha dentro, la donna Scorpione è una di quelle che ignorano l’età. Sa benissimo che il suo enorme fascino è fatto di qualcosa di misterioso, di sottile, penetrante, non certo dovuto alla levigatezza della pelle. Perciò va avanti per la sua strada, lastricata di emozioni intensissime e travolgenti anche in età più matura.

Sagittario

Ha uno spirito giovanile e vive abbastanza bene il passare degli anni. L’unico suo rammarico è non poter dare più gli sport avventurosi che praticava da giovane: la donna Sagittario adora muoversi, e continua a farlo anche con gli anni. Di certo le dona quell’abbigliamento sportivo, ginnico, al quale non rinuncia mai. Per lei tute e scarpe da jogging sono più eleganti di un classico tubino nero.

Capricorno

Ecco una donna che vede il passare degli anni come una benedizione: la maturità è sempre l’età più felice per questo segno. Per lei il bello deve ancora venire e, fisicamente la Capricorno sembra fiorire e diventare splendida con il trascorrere degli anni. Anche le emozioni e i sentimenti più pieni e intensi cominciano per lei dopo i quarant’anni, il suo pianeta, del resto, è Saturno, proprio il grande vecchio dello Zodiaco.

Acquario

Da giovane, la donna Acquario pensa che quando sarà invecchiata la sua vita sarà addirittura finita. A spaventarla è sopratutto la tranquilla routine che la maturità comporta: lei vorrebbe vivere sempre una gioventù maledetta, anticonformista, stravagante, libera da condizionamenti e ipocrisie. Man mano che passano gli anni, l’Acquario si ricrede, anche perché scopre che può continuare a vivere la sua vita, speciale e unica.

Pesci

Il concetto di tempo non ha molto senso per questo segno: la donna Pesci vive immersa in un suo mondo, va al cuore delle cose e delle persone e può vedere l’innocenza di un bimbo negli occhi di un vecchio. Non chiede mai Quanti anni hai? e si dimentica persino della sua età. Vuole avere rapporti veri, che trascendono le convenzioni. E da vecchia potrebbe innamorarsi come a vent’anni.

io sono toro che non mi sento l\’eta\’ e\’ vero ma che mi godo la vita un po\’ meno ihihih

davvero interessante non sapevo nulla di questo io sono toro e nei periodi di serenità mi ci vedo proprio in questo schema

Beh devo dire che mi rispecchia in pieno sono una gemelli e dimostro molti anni meno di quelli che ho sono vivace e se non fosse per la mia malattia mio marito non mi starebbe proprio dietro…:-) ._)